明清时期,贵州政治、经济、文化迅速发展,族际互动频繁,驿道沿线地区经济开发力度不断加大,加之开发模式与当地环境不兼容,出现了自然环境变迁,诱发生态灾变,影响人类的生存和社会的稳定,引起了地方官员和民间有识之士的关注。

明清时期贵州驿道沿线

贵州生态系统脆弱复杂,地方官员积极发展丝织业,间伐柞树保持多业态和谐共存,有效防止水土流失

贵州生态系统脆弱复杂,如果开发模式不能与当地的生态环境相兼容,极易引发一系列生态灾变。令人欣慰的是,明清时期的地方官员已经注意到了这一点。

贵州驿道沿线有的地段是茂密的森林,有的是高寒牧场,这样的地理环境对发展林业和畜牧业十分有利,这引起了政府官员的重视。在川黔滇驿道、龙场九驿等经过的黔西北地区,由于改土归流后规模垦殖、矿业发展,已经导致当地生态环境遭到了严重破坏。

在川黔驿道沿线,政府官员认识到遵义的柞蚕之利,积极发展丝织业,取得经济发展和生态维护双赢的效果。柞树是一种壳斗科乔木,将柞蚕引入遵义后,经过各族居民的共同经营,形成了黔北著名的柞蚕经济。

明清时期贵州驿道沿线

柞树每隔五六年就要间伐,以使柞树矮化,多发枝丫,多长树叶,这样就能提高蚕茧的产出水平,间伐的枝干用来当薪炭材料;在柞树的间伐过程中,当地居民种植旱地粮食作物,形成林粮间种的农业格局,既保持了多业态的和谐共存,又有效防止水土流失。以柞蚕养殖为中心的产业链并非单一的蚕丝产出,而是一种农林牧兼容的山地高效农业。

政府官员推行农业政策时,注意对经济林木进行培育和管护,贵州诸驿沿线生态变迁原因有三点

政府官员除了重视对林业管护外,对高寒草原牧场也有所关注。如川黔滇驿道经过的黔西北地区坡度大、土层薄、海拔高、年积温较低,清朝在水西地区改土归流后,为发展固定农耕,将一些高原溶蚀湖排干用来种植水稻,导致湖面缩小甚至消失。再加上铅矿、铜矿的开采,造成草场破坏、土石暴露、储水能力下降,因此这里并不适宜种植水稻。

明清时期贵州驿道沿线

有清一代没有形成系统的植树护林法律,当时从中央到地方,部分有远见的地方官,在自己辖区内颁布了禁止乱砍滥伐的告示,推行农业政策时注意对经济林木进行培育和管护,在野生树种中优选进而培植人工林,土司制度的存在,也在一定程度上保护了当地的生态系统。

基于对黔省生态环境脆弱性的认知,官府出台法规保护林木,因地制宜发展农、林、牧、副等行业,探索经济发展和生态建设兼容的道路。综观贵州诸驿沿线生态变迁的过程及原因,以下三个方面还得引起我们注意:

1、生态结构极为复杂,民族种类众多,生产方式各异,他们的生计模式都能做到与环境的兼容

首先,贵州诸驿沿线的生态结构极为复杂,在此自然环境中居住的民族种类众多,生产方式各异。历史上驿道沿线各州县生息着的白族、彝族、苗族、仡佬族、布依族等,在固定农耕、矿业开发等在此规模开发前,他们的生计模式都能做到与环境的兼容。

明清时期少数民族

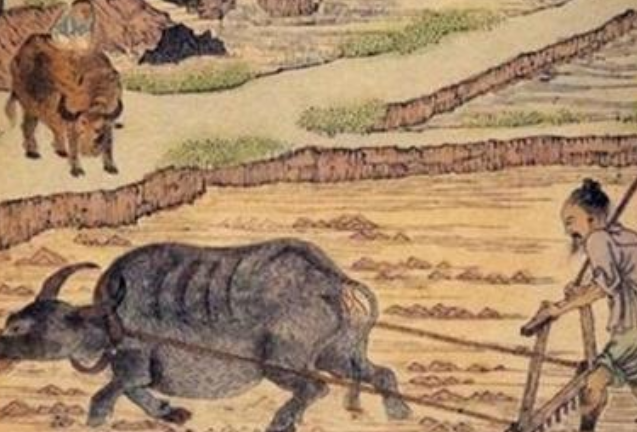

龙场九驿沿经过的地区海拔高,河谷深切,气温偏低,降水丰沛,产草量丰富,因而彝族祖先往往将马、牛、羊、猪合群放牧,以均衡消费不同的饲草资源,游耕只是他们生活的副业。他们在耕种时尽量不翻动土层,收获时只收取籽实,秆蒿留在地面用作牲畜的饲料。

这样做可以增加地表的植被覆盖率,有效防止暴雨对高原台面土壤的侵蚀;靖州至黎平驿道生息着的侗族、苗族群众倚借着低山丘陵的混交丛林环境,从天然林采伐发展出了人工营林技术,加之清水江航运之利,实现了经济发展和生态维护的良性循环。故驿道沿线各民族区域生态环境总体良好,其间的经验教训值得我们深入发掘和研究。

明清时期农民耕田

2、环境变迁与开发不当直接关联,康熙在黔西北建立了新疆四府,为生态环境的破坏埋下了隐患

其次,贵州驿道沿线的环境变迁与开发不当直接关联:贵州生态环境脆弱,山多地少,在这样的地区进行固定规模垦殖,会导致水土流失、石漠化等生态灾变。然明代以后,随着内地移民的规模迁入,以及无序的矿业开发,最终诱发了驿路沿线生态环境的变迁。

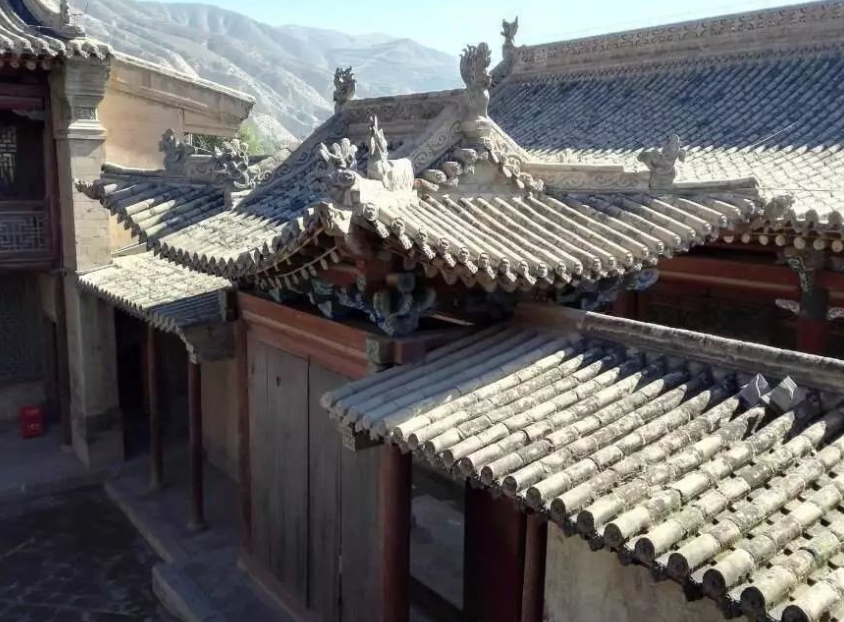

清代以来部分驿路沿线童山濯濯、畜牧业衰落就与之有着直接的关联性。龙场九驿是贵州诸驿中开辟较晚的一个,开辟后仍然由水西土司安氏控制其运行、服务,这里的森林、草地、湖沼、山体、河流、动物都属土司私人所有,甚至耕地和土民都由土司来支配,各级土司拥有对辖区内耕地和其他财富的规划和开发权。

明清时期农民耕田

所以龙场九驿沿线地区的自然环境,在有明一代未发生大的变化。康熙对水西安氏改土归流后,为巩固军事胜利的成果,在黔西北建立了新疆四府,默许和鼓励大批汉族移民到驿道沿线定居,同时按照汉族的赋税要求开发土地、山林和矿产资源。

这不仅改变了夷多汉少的局面,还导致原先耕牧混合的经营模式被抛弃,一览天地小,平畴千万家。为生态环境的破坏埋下了隐患。

3、通过调适与适应,做到开发模式再次与环境兼容,贵州诸驿的开通,重构了沿线地区的族群地域分布格局

最后,调适与适应,做到开发模式再次与环境兼容:从贵州诸驿沿线生态变迁看,当地的居民并非被动的适应,而是在生态变迁中不断调适的自己的行为,进而维护沿线环境的稳定。

明清时期贵州土司

如锦屏、黎平、思州、大定、遵义社会各界对环境变迁的关注,地方法规的实施与运行,林木培育与管护技术的提高,都反映了环境变迁与维护的有机运行,汲取其间的经验和教训,可以为今天我国的生态文明建设服务。

贵州诸驿的开通,重构了沿线地区的族群地域分布格局,并在此过程中将其经过的府县卫所营造为各族群,及各族群与国家之间互动与往来的场域,这样的场域对贵州的开发有着重要的作用。

诸驿沿线在明代以前生态环境良好,随着人类活动的加剧,沿线景观有了显著改变,崇祯年间徐霞客游历贵州,在湘黔滇驿道西段,留下了许多类似石漠化的记载。

明清时期贵州土司

总结

相比之下,龙场九驿长期由彝族土司统治,外来移民不能进入,这里一直沿用传统的游牧、农耕混合经营模式,由于开发模式与环境相兼容,没有冲击到生态系统的脆弱环节。直至康熙时对水西土司改土归流,固定农耕垦殖才规模进入这一地区,加上龙场九驿和川黔滇驿道交汇处,及其毗邻地带无序的矿业开发,埋下了生态环境的变迁隐患。

然靖州至黎平驿道沿线,尽管木材贸极为兴盛,但当地居民依托生态环境,所形成的一整套山林保养、林木速植的技术体系,使得那里的森林覆盖率今天还在70%以上,其间的经验值得我们研究。